Especialistas relatam as venturas e as desventuras das primeiras companhias circenses no país

por André Bernardo

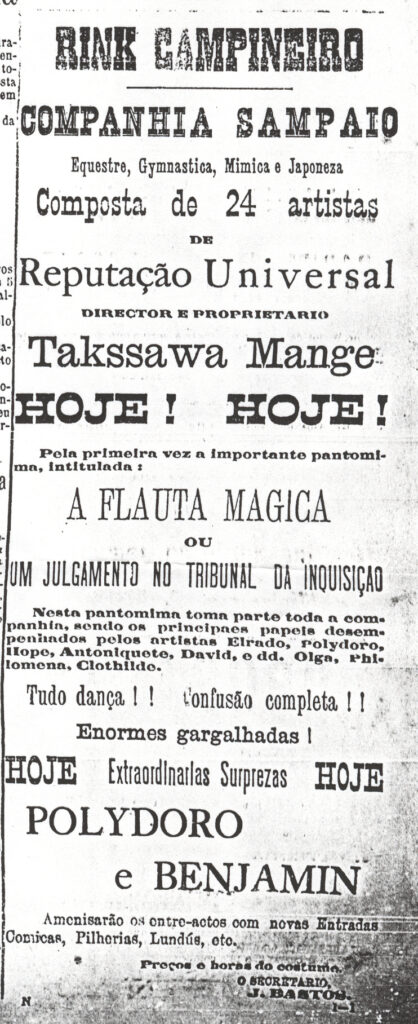

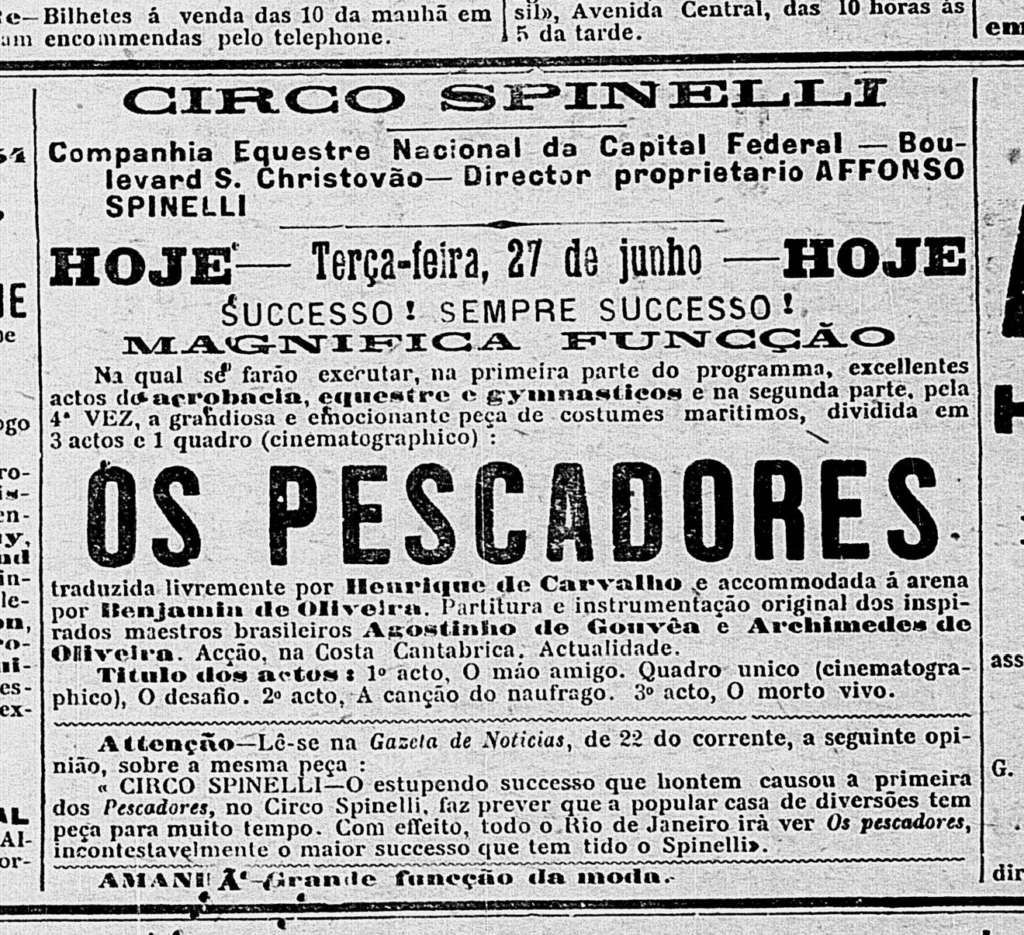

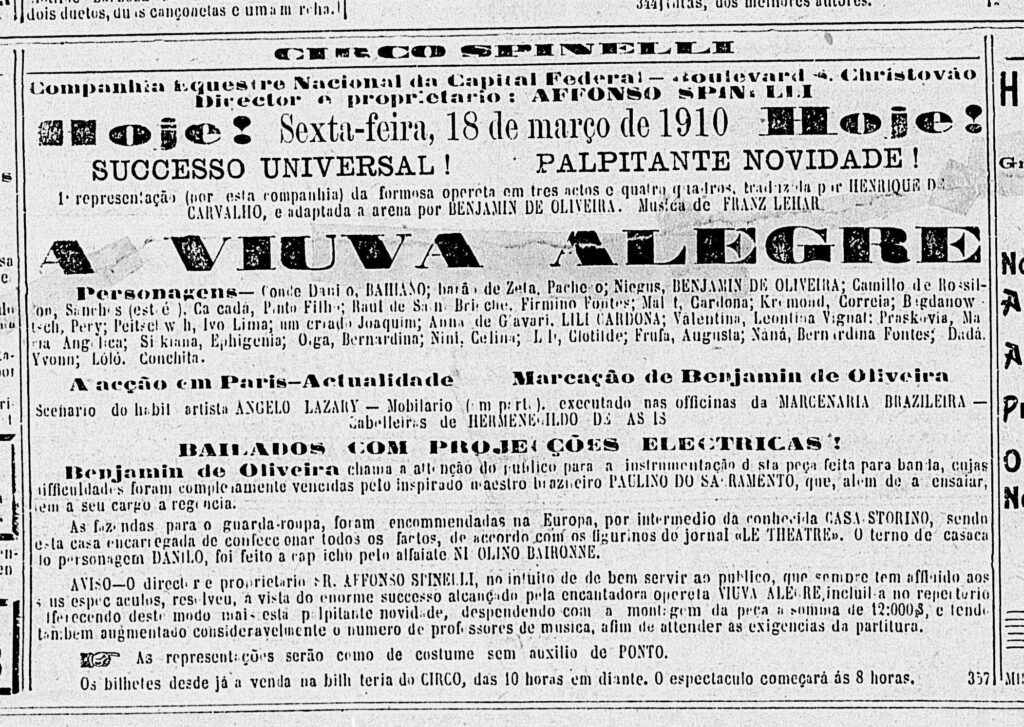

Benjamim de Oliveira escreveu um capítulo importante da história do circo no Brasil. Mas a história mesmo começou a ser escrita lá atrás, entre outubro e novembro de 1818, quando a primeira companhia circense chegou ao país. Era o circo de cavalinhos da família Southby, formada por Guilherme William Southby e sua mulher, Maria. O casal e sua trupe chegaram ao Rio de Janeiro vindos de Buenos Aires. E montaram seu circo, ainda sem lona, no Campo de Santana, atual Praça da República. Do Rio, seguiram para outras cidades, como Sabará, em Minas Gerais. “Saltimbancos e mambembes por natureza, as companhias percorriam as cidades, no lombo de burros ou em carros de bois. Houve até um circo, o Grande Oceano, de Spalding e Rogers, que, em 1862, percorreu nosso litoral, a bordo de um navio”, explica Daniel Lopes, doutor em educação pela Universidade de São Paulo (USP). “Uma das principais características do circo é a de incorporar elementos sociais, políticos e culturais das cidades que visita. A isso, damos o nome de contemporaneidade do fazer circense.” No Brasil, muitas atrações de circo foram, por assim dizer, “tropicalizadas”. Quem afirma isso é o escritor Antônio Torres, no livro O circo no Brasil (1998). E, para corroborar sua tese, dá o exemplo do palhaço – os primeiros enchiam suas fantasias de palha (do italiano paglia) para não se machucar quando levassem estabaco.

Se o palhaço europeu dominava a técnica da mímica e, por essa razão, falava pouco ou quase nada no picadeiro, o brasileiro, ao contrário, era do tipo falastrão. “O nosso palhaço sempre foi muito conquistador e malandro. Seresteiro, tocava violão e cantava músicas de duplo sentido, como ‘A galinha quando é preta / é da cor do urubu / mas o ovo fica branco / quando passa pelo… pescoço’. O humor brasileiro é cheio de picardia”, explica Torres, no livro. E, por falar em palhaço, outro que ficou famoso foi Picolino, interpretado por Roger Avanzi (1922-2018). Se o palhaço é a alma do circo, como afirma Antônio Torres, Picolino era a alma do Nerino, o circo fundado por seu pai, o artista italiano Nerino Avanzi, o primeiro Picolino. “Avanzi é um personagem fundamental na história do circo no Brasil. Não só pela sua versatilidade como artista (ator, músico, diretor, acrobata, equilibrista e jóquei), mas também como professor das primeiras escolas de circo do Brasil, a Academia Piolin de Artes Circenses e a Escola Picadeiro”, garante a pesquisadora Verônica Tamaoki, diretora do Centro de Memória do Circo, em São Paulo, e ex-aluna do palhaço Picolino.

Mas, voltando ao circo da família Southby, a primeira companhia a se apresentar no Brasil, seu fundador, Guilherme, era um cavaleiro inglês, assim como Philip Astley (1742-1814). Foi ele, Astley, quem deu ao circo, por volta de 1770, a cara que ele tem hoje. A base do espetáculo era uma apresentação equestre, em que os cavalos giravam em torno do picadeiro com os respectivos cavaleiros, de pé, sobre a sela. Não à toa, o número ganhou o nome de carrossel – derivado do italiano carosello, batizou, décadas depois, um brinquedo de parque de diversões. Aos poucos, o “pai do circo moderno”, como Astley ficou conhecido, passou a incorporar outras atrações ao espetáculo: adestradores de animais, engolidores de fogo e de espada, mágicos ilusionistas, equilibristas sobre a corda bamba etc. Nascia, assim, o Anfiteatro Real de Astley (ou Astley’s Royal Amphitheatre of Arts, no original), em Londres, que recebia o público ao som do rufar de tambores. “O primeiro artista a usar o nome ‘circo’ foi Charles Hughes, ex-companheiro de trupe de Astley”, revela Erminia Silva, doutora em história da cultura pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e autora dos livros Circo-teatro: Benjamim de Oliveira e a teatralidade circense no Brasil (2007) e Respeitável público… O circo em cena (2009). “Em 1780, ele montou sua própria companhia e deu a ela o nome de Royal Circus, numa referência ao circo romano.”

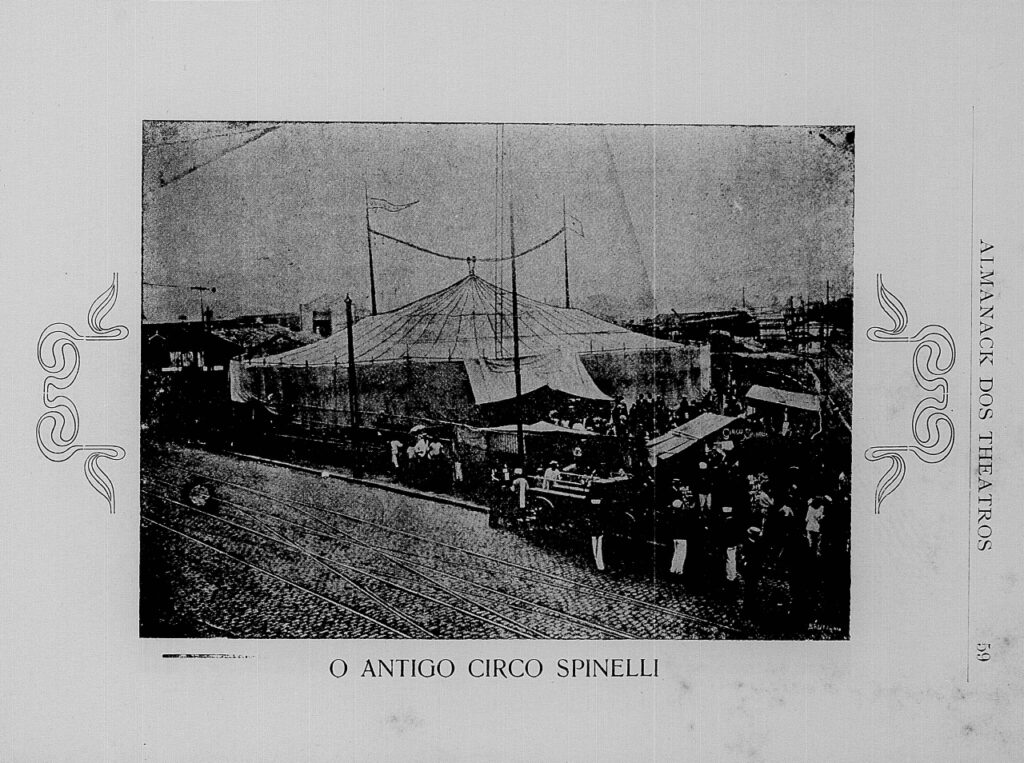

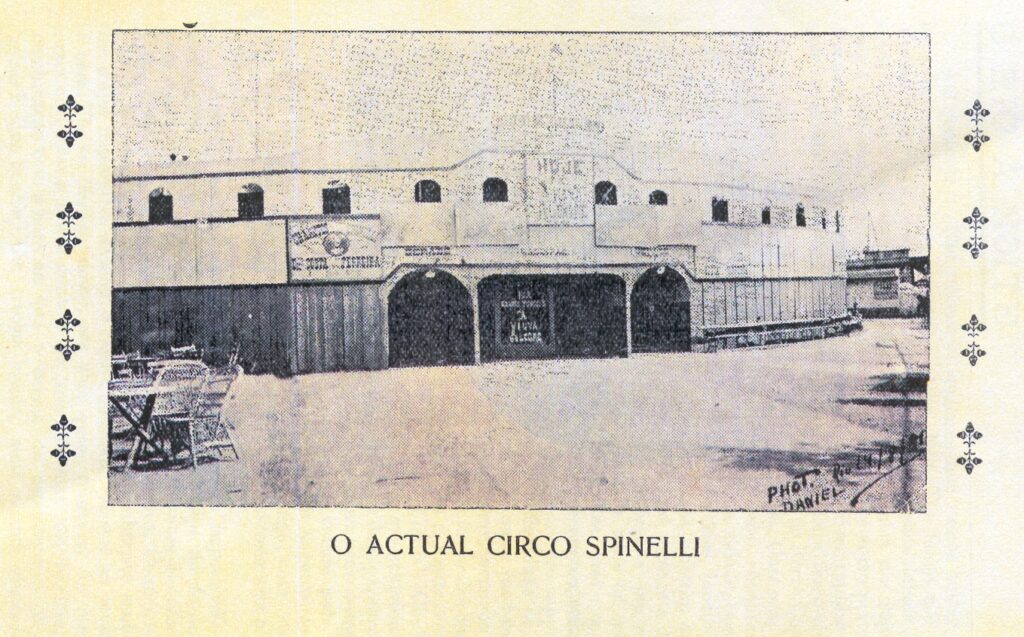

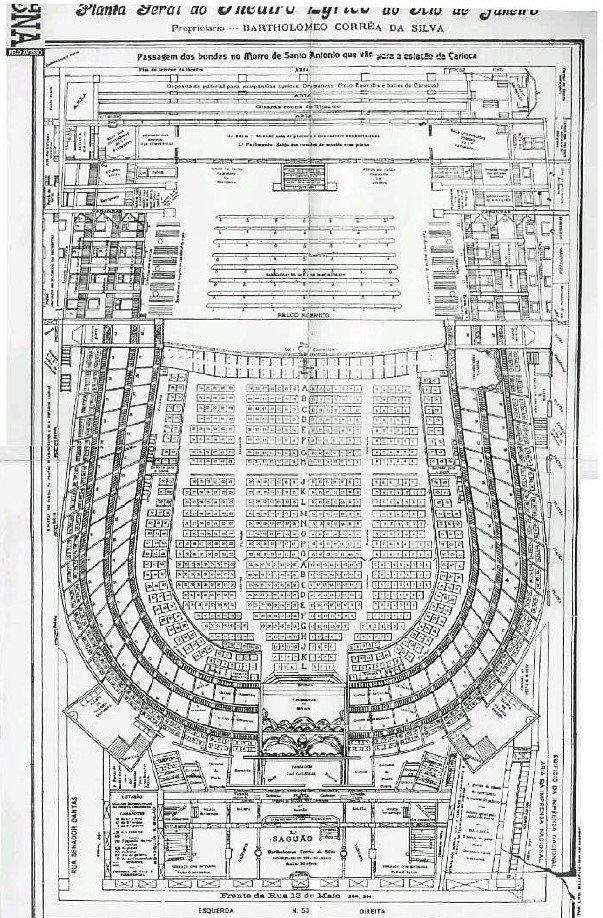

Nessa época, os circos ainda não cobravam ingressos. Nem eram cobertos por lona. Muitos eram feitos de tábuas de madeira ou de chapas de metal e abrigados por toldos dos mais diferentes tecidos, como algodão. No Brasil, a arquitetura de alguns circos ganhou apelidos curiosos, como “tapa-beco”, “pau a pique” e “pau fincado”. “O circo de tapa-beco consiste num terreno baldio, que recebe uma cortina na frente e outra no fundo. As cortinas separavam a área que recebia o público daquela destinada à realização do espetáculo”, esclarece Elisângela Carvalho Ilkiu, mestre em história e teoria da arte pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “No meio do terreno, um círculo feito com corda delimitava o espaço onde artistas e animais faziam sua apresentação.” As hipóteses sobre a origem do circo são as mais variadas e incluem, entre outros países, China, Egito e Grécia. Em comum, o caráter familiar, coletivo e itinerante das primeiras companhias. Sozinhos ou em trupes, os artistas se apresentavam nas ruas, nas praças, nos teatros… “No Brasil, muitos teatros tiveram dificuldade para abrigar animais de grande porte ou montar números aéreos, com corda, arame e trapézio”, conta Lara Rocho, mestre em história pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O circo de cavalinhos da família Southby entrou no Brasil pelo Rio de Janeiro. Mas havia outras “portas de entrada”, como os portos de Santos (SP), do Recife (PE) e de Salvador (BA) ou, ainda, a cidade de Porto Alegre (RS). No entanto, as companhias que chegavam ao Brasil não eram todas inglesas, como a de Guilherme Southby. Havia também companhias portuguesas, como a de Albano Pereira (1839-1903), que desembarcou no país em 1833, e italianas, como a de Giuseppe Chiarini, que chegou um ano depois. Assim como os donos de circo começaram a incorporar artistas de rua ao espetáculo, o picadeiro logo tornou-se pequeno demais para o maior espetáculo da Terra. O circo migrou para outras expressões artísticas e inspirou músicas, como “Piruetas” (1981), versão de Chico Buarque; livros, como O piano e a orquestra (1996), de Carlos Heitor Cony (1926-2018), e filmes, como O palhaço (2011), de Selton Mello. “Onde houver lona para cobrir um território, mínimo e esmolambado que seja, haverá circo”, escreveu Cony.

Mas, passados mais de dois séculos desde a chegada de Southby e seus cavalos ao Centro do Rio, como um especialista no assunto explicaria para uma criança do século XXI, que cresceu assistindo TV, interagindo nas redes sociais ou jogando videogame, o que é um espetáculo circense? Com a palavra, Lara Rocho, da UFRGS. “Não explicaria. Em vez disso, levaria a criança para assistir a um espetáculo de verdade”, responde a historiadora. “O circo segue vivo – vivíssimo, eu diria! –, dentro e fora da lona, reinventando seu fazer e suas relações com o público.” O circo de hoje não é o mesmo de tempos atrás. Por lei, muitos deixaram de ter animais, como tigres, leões e elefantes. Em compensação, escolas de circo ensinam os mais variados números para quem não nasceu numa família circense. Ao ser indagado sobre se o circo continua vivo e soube se reinventar ou, ao contrário, está com os dias contados e prestes a desaparecer, o educador Daniel Lopes, da USP, não hesita em responder: “O circo não morreu. Nem está morrendo. Está em permanente transformação, como, aliás, sempre esteve. Com resistência e criatividade, teremos circo por muito tempo ainda”, garante. Então, quando alguém lhe perguntar: “Hoje tem espetáculo?”, pode responder, com toda a certeza: “Tem, sim, senhor!”.

André Bernardo é jornalista. Formado pelas Faculdades Integradas Hélio Alonso (FACHA), produziu conteúdo para mais de 80 jornais, como Zero Hora, Correio Braziliense e Diário de Pernambuco. Atualmente, colabora para sites, como BBC Brasil, Veja Saúde e Galileu, e revistas, como Superinteressante, Monet e Seleções Reader’s Digest. É autor do livro A seguir, cenas do próximo capítulo, da Panda Books, sobre teledramaturgia brasileira.