Mario Pedrosa, 1959

imagem: autoria desconhecida

Centro de Estudos do Movimento Operário Mario Pedrosa (Cemap) – Acervo Centro de Documentação e Memória da Universidade Estadual Paulista (Cedem/Unesp)

Mario Pedrosa é considerado o principal e mais influente crítico de arte brasileiro, e o seu legado permanece vivo mais de 40 anos após a sua morte. Sua atuação na crítica jornalística e no ensaísmo se entrelaça como referência incontornável para a formação, no Brasil, dos movimentos inovadores do pós-guerra e das subsequentes manifestações pós-modernas – termo cunhado por ele e que ganhou significado específico a partir de sua análise da obra de Hélio Oiticica.

Sua defesa do abstracionismo e da arte experimental ajudou a projetar a arte cinética de Abraham Palatnik e o concretismo paulista do Grupo Ruptura, de nomes como Waldemar Cordeiro, Geraldo de Barros e Lothar Charoux. Na mesma direção, iluminou a atuação do Grupo Frente, do Rio de Janeiro, que tinha Ivan Serpa como figura de proa; e a potente produção vanguardista de Lygia Clark, Lygia Pape, Hélio Oiticica, Franz Weissmann, Antonio Dias e Antonio Manuel, entre outros artistas.

Para a crítica de arte, curadora e pesquisadora Pollyana Quintella, o que alinhou a produção tão múltipla de Mario Pedrosa “foi sua compreensão da arte como ferramenta política e sobretudo revolucionária, dedicada a refletir e transformar a sociedade, em busca da expansão dos horizontes negociáveis do possível e da ampliação da dignidade humana, contra a miséria e a desigualdade”.

“Cada artista faz, uma vez, sua revolução, mas o crítico é a testemunha sem repouso de cada revolução. [...] O crítico vive, pois, em revolução permanente.”

Mario Pedrosa, 1986

Seção de vídeo

Os dois grandes campos de atuação de Mario Pedrosa foram a política e a crítica de arte. Longe de não se misturarem, na sua prática ambas se exercem a partir de uma mesma visão de mundo e de um projeto intelectual. Neste vídeo, a socióloga Glaucia Villas Bôas, o jornalista Luiz Antônio Araujo, o músico e artista visual Quito Pedrosa, a fotógrafa Bel Pedrosa e a crítica de arte Aracy Amaral destacam o “elo” entre essas formas de atuação e comentam outros aspectos da crítica empreendida por Mario – marcada pela liberdade de pensamento e pela abertura ao outro.

“Não existe crítico de arte como Mario Pedrosa mais, não vai existir e não existiu!”

Aracy Amaral em entrevista ao Itaú Cultural.

Em 1947, Mario Pedrosa pronunciou a conferência Arte, necessidade vital no salão do Ministério de Educação e Saúde, no Rio de Janeiro. A ocasião marcou o encerramento da exposição de pintura dos pacientes do Hospital Psiquiátrico de Engenho de Dentro, liderado por Nise da Silveira. Um mês depois, o texto foi publicado na íntegra no jornal Correio da Manhã.

No artigo, Pedrosa rejeita a noção de arte como imitação da natureza e afirma que a atividade artística se estende a todos os seres humanos, não sendo ocupação exclusiva de poucos.

“A atividade artística é uma coisa que não depende, pois, de leis estratificadas, frutos da experiência de apenas uma época na história da evolução da arte. Essa atividade se estende a todos os seres humanos, e não é mais ocupação exclusiva de uma confraria especializada que exige diploma para nela se ter acesso. A vontade de arte se manifesta em qualquer homem de nossa terra, independente do seu meridiano, seja ele papua ou cafuzo, brasileiro ou russo, negro ou amarelo, letrado ou iletrado, equilibrado ou desequilibrado.”

Mario Pedrosa, 1959

imagem: autoria desconhecida

Centro de Estudos do Movimento Operário Mario Pedrosa (Cemap) – Acervo Centro de Documentação e Memória da Universidade Estadual Paulista (Cedem/Unesp)

Leia na íntegra o texto de Mario Pedrosa publicado no Jornal do Brasil em 17 de janeiro de 1957.

No momento em que, após vários anos de inatividade, o crítico volta a aparecer a um público novo, como esses caros leitores do Jornal do Brasil, é indispensável que se apresente, que fale de si.

Não para “defender-se”, mas para explicar-se. Desde já fique consignado aqui que um crítico militante não tem direito à defesa. (Salvo, bem entendido, se estão em jogo sua honradez pessoal, sua probidade profissional, sua honestidade intelectual, em suma). Fora desses pontos de honra, a “luta é livre”, não lhe cabendo queixar-se e sair em réplicas e tréplicas para defender da “critica”, sua crítica.

Para bastante gente, este crítico tem reputação de sectário, partidário, político, e só admitiria uma espécie de arte, a que vulgarmente se designa por “não figurativa”, “abstrata” ou “concreta” etc. Nunca lhe passou, entretanto, pela mente, sair a público com declarações e anúncios retificadores. A fama, o renome, o conceito, os mal-entendidos que se espalham ou se tecem em torno do crítico, são cristalizações que se formam, independentemente de sua vontade ou da sua anuência; fazem parte dos cavacos do ofício. Não adianta nada estar a retificá-las, ou tentar reajustá-las à realidade subjetiva do próprio crítico. A personalidade discutida segue o seu caminho indiferente à personalidade real e por isso é inútil que esta tente corrigir aquela. Mais do que inútil, é pueril, como o gesto do sujeito diante do espelhinho da sala do fotógrafo, no momento de ir posar diante da objetiva para o retrato, passa a escova no cabelo, torce os bigodes, endireita o nó da gravata, numa desesperada tentativa de último retoque. Agora, entretanto, quando me cabe a honra de ocupar no Jornal do Brasil a coluna das artes plásticas, ou antes, das artes visuais, é legítimo tentar explicar, previamente, o que entendo por crítica, ou mais precisamente, qual o meu critério de apreciar e julgar. Duas coisas a crítica não pode abstrair: o temperamento do crítico e seu background cultural. Arrimemo-nos, despretensiosamente, em Baudelaire para esclarecer isto: a crítica, nos diz o grande poeta, “não pode ser Tria e algébrica” e, “sob o pretexto de explicar tudo”, “não ter ódio nem amor, despojada, voluntariamente, de toda espécie de temperamento”. E completando a ideia, acrescenta: “…espero que os filósofos compreendam o que vou dizer: Para ser justa, quer dizer, para ter sua razão de ser, a crítica deve ser parcial, apaixonada, política, isto é, feita de um ponto de vista que abra mais horizontes”.

O autor de Curiosités Esthétiques não acreditava, certamente, na capacidade do homem fazer justiça: o crítico não pode “despojar-se, voluntariamente de toda espécie de temperamento e como é, antes de tudo, um apreciador consciente da obra de arte, não pode posar de juiz e dar do alto de seus coturnos, uma sentença sem ódio nem amor. Por isso mesmo, o poeta, prezando acima de tudo a “sinceridade”, como bom filho da era romântica, acha mais justo e prudente (e logo, mais objetivo, oh! paradoxo!) que a crítica se reconheça “parcial, apaixonada, política”. O leitor pode engolir o “parcial” ou “apaixonado”, mas, estamos certos, tropeça no “politico”, sobretudo em face das antipáticas e malignas conotações do vocábulo. O “político”, no contexto baudelairiano, significa outra coisa, significa principalmente não eclétisco”. A crítica é sincera, discriminadora e afirmativa, mas não é despida de critério, nem indiferente aos valores e à escala de valores. (E uma de suas funções tentar estabelecer esta escala). Ela distingue entre valores, discrimina entre qualidades, e não acolhe sem cerimônias e sem discriminação a tudo ou a todos, em nome do capricho momentâneo, da impressão e do mero gosto pessoal. Ao contrário, ela procura definir, com a maior precisão possível, os meios e recursos, pelo menos impessoais, senão objetivos, através dos quais possa aferir as qualidades intrínsecas de uma obra. Tudo isto impõe a necessidade de adotar-se “um ponto de vista”. Tal ponto de vista, uma vez adotado, é que salva o crítico, o redime de sua “parcialidade, paixão e política”.

Baudelaire o define de modo magistral: “O ponto de vista que abre mais horizontes é o mais alto, isto é, de onde se descortinam mais horizontes; e de onde se pode abarcar um todo maior que os estreitos horizontes do quintal do crítico, com sua rotina familiar, sua preguiça subjetiva, seu imediatismo. Desse ponto de vista, o temperamento do crítico, sua bagagem de gostos, preconceitos, experiência vivencial e cultura perdem o extremo subjetivismo, se fundem, se amoldam, se hierarquizam nos sucessivos planos panorâmicos daquele, de modo a permitir-lhe atuar, falar, apreciar, julgar para além de suas mesquinharias pessoais, de seus parti-pris unilaterais, preconceituais, do mero gosto ou da impressão passageira.

O ponto de vista do crítico pode ser mais amplo, como quer Baudelaire ou mais estreito. Só não pode ser eclético. O poeta nos dá de um ponto de vista estreito admirável exemplo: “Exaltar a linha em detrimento da cor. od: a cor a expensas da linha, é sem dúvida um ponto de vista; mas este não nem muito amplo nem muito justo, e acusa grande ignorância dos destinos peculiares de cada coisa”. E por quê? Porque “ignoramos a maneira pela qual a natureza dosou em cada espírito o sentido da linha ou o da cor e tambien Tox misteriosos procedimentos pelos quais ela operou a fusão destes dois elementos, cujo resultado é um quadro”.

Para Baudelaire pessoalmente o ponto de vista mais amplo era o individualismo bem entendido. Em nome desse individualismo bem entendido ele pedia ao artista ingenuidade, a expressão sincera de um temperamento e a posse de todos os meios que lhe facilitem o ofício. Como digno representante da estética do romantismo, o poeta-crítico exclamava: “Quem não tem temperamento não é digno de fazer quadros”, e recomendava, “deve entrar como artesão a serviço de um pintor de temperamento”, pois, estamos cansados de imitadores (isto já em 1846) e, sobretudo, dos ecléticos.

O ecletismo é, com efeito, o escolho onde vai chocar-se o barco da crítica. A dúvida engendrou o ecletismo, pois os que duvidam tem o bom desejo da saúde. E o poeta continua a nos ensinar que a imparcialidade dos ecléticos é a prova da sua impotência. Nas artes é onde o ecletismo é mais pernicioso, é pois sendo coisa necessariamente “profunda”, requer uma idealização perpétua que não se obtém senão pelo sacrifício, sacrifício voluntário. E por isso o crítico-poeta afirma: “Por muito hábil que seja um eclético, é um homem débil, é um homem sem amor”. Não tem, pois, ideal: não tomou partidos nem estrela nem bússola. Mesclando vários procedimentos diferentes e que o artista eclético nos dá é sempre “uma negação”. “Um eclético é um navio que quisesse navegar com quatro ventos”.

Nessa proscrição ao ecletismo, traça-nos o grande poeta uma verdadeira ética da coerência e da unidade. Viva a obra de arte feita de um ponto de vista exclusivista, pois, por maiores que sejam seus defeitos, nunca perderá seus encantos, nunca deixará de encontrar ressonâncias ao menos “para os temperamentos análogos ao do artista”. “Um eclético”, arremata Baudelaire, “não é pois um homem”.

No Brasil caótico, informe e indiscriminado de nossos dias, subscrevemos as palavras do poeta, embora com um pouco mais de tolerância. Um eclético pode ser um homem, mas não é um artista. E, por hoje, a nossa primeira conclusão.

Por conta de seu cargo na Associação Internacional de Críticos de Arte, no final da década de 1950, Pedrosa estreitou relações com personalidades internacionais da esfera da arte, críticos e filósofos. No Rio de Janeiro, o casal era visitado por todos em seu apartamento, ocasiões que lembravam a atividade de uma ágora, um espaço de encontro e troca de ideias livre e democrático, ou mesmo os saraus que a mãe de Mary promovia anos antes – e onde Mario e Mary se conheceram e se aproximaram. A vasta correspondência trocada entre Mario e todos estes interlocutores é apenas uma amostra da abundância e da intensidade desses diálogos.

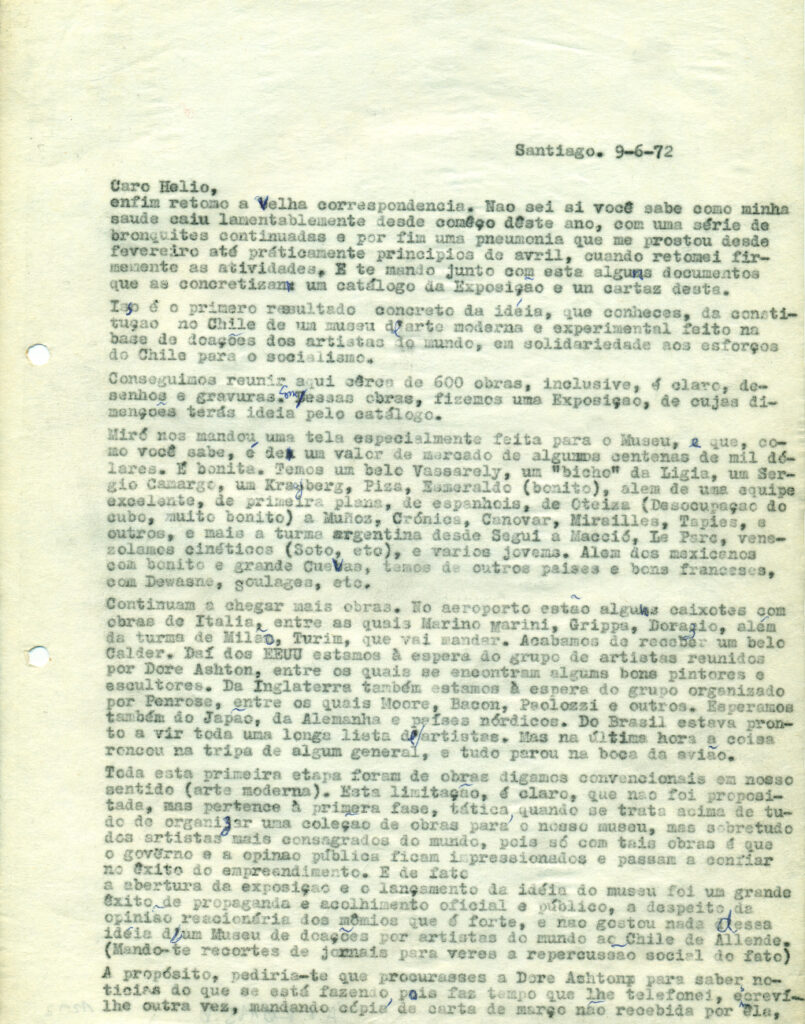

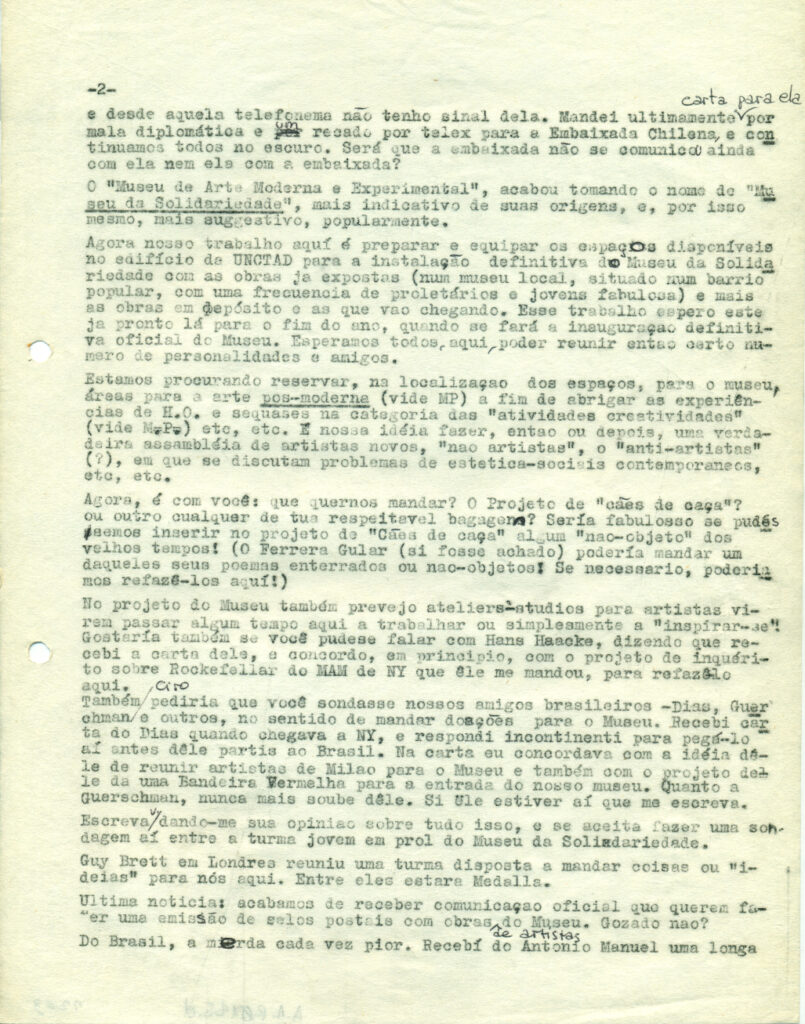

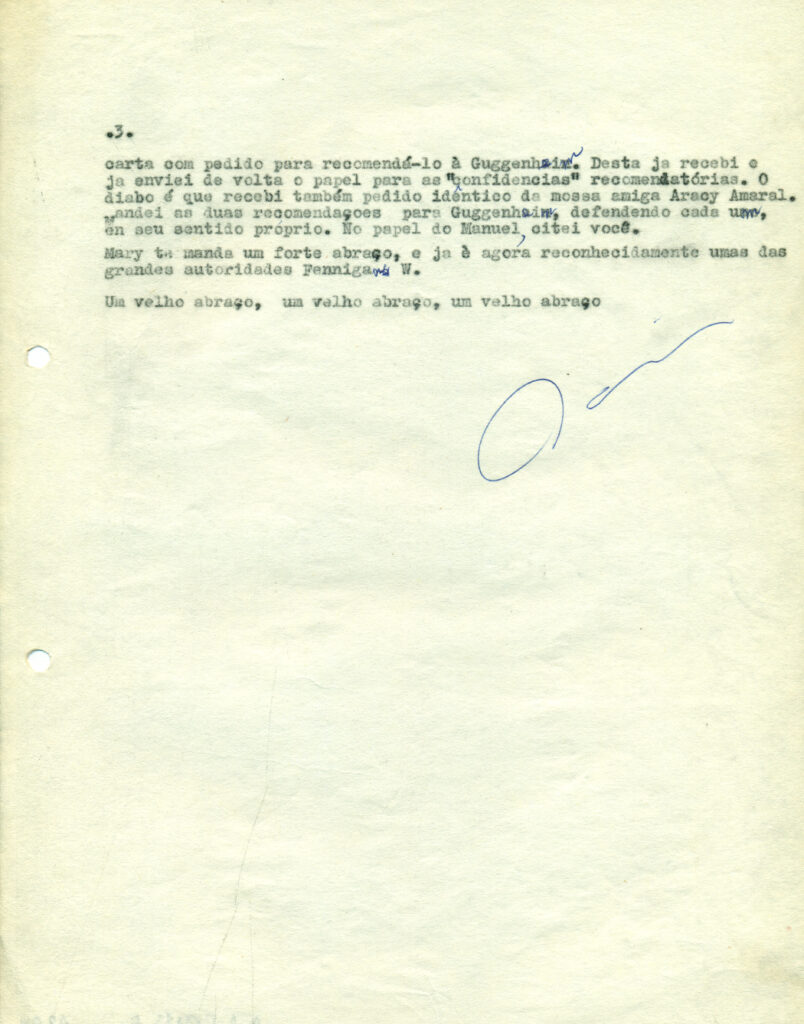

Abaixo, uma carta de Mario Pedrosa a Hélio Oiticica.

Carta de Mario Pedrosa a Hélio Oiticica, 9 de junho de 1972 acervo Museu da Solidariedade Salvador Allende/Fundação Arte e Solidariedade

Carta de Mario Pedrosa a Hélio Oiticica, 9 de junho de 1972 acervo Museu da Solidariedade Salvador Allende/Fundação Arte e Solidariedade

Carta de Mario Pedrosa a Hélio Oiticica, 9 de junho de 1972 acervo Museu da Solidariedade Salvador Allende/Fundação Arte e Solidariedade

1/10

Como um batedor, Mario Pedrosa desbravou territórios novos para a crítica de arte. Seu olhar, atento ao que era contemporâneo, soube acompanhar o que emergia nos campos da arquitetura, do eixo arte e loucura, das questões raciais e da arte indígena.

Tendo em vista isso, perguntamos: de que maneira os debates em que Mario foi pioneiro permanecem sendo discutidos hoje? Para abordar esse questionamento, convidamos críticos contemporâneos com trabalhos nas áreas em que ele atuou para escreverem a respeito de um tema à sua escolha – um artista, uma obra, um conjunto de obras ou de artistas, livremente. Ao longo do período da mostra, publicaremos essas incursões.

Uma análise das expografias da 34ª e da 35ª bienais de São Paulo

por Jaime Solares*

Não foi por acaso que o Congresso Internacional Extraordinário dos Críticos de Arte de 1959, por proposição de Mario Pedrosa, ocorreu em Brasília. Sob o tema “Cidade nova – a síntese das artes” a cidade, então canteiro de obras a céu aberto, era a imagem mais bem acabada da modernização conservadora capitaneada pelo Estado brasileiro. E foi em Brasília que a utopia desfez-se em realidade ao ver-se construída, expondo todas as contradições antes sublimadas. A nova capital iria tornar-se, mais e mais, a jóia da coroa do ciclo heróico de nossa arquitetura moderna que seria – mau augúrio – perfeitamente vestida pelo novo governo militar. Como brilhantemente resumiu o crítico de arquitetura Roberto Segre, a cidade representaria a cisão de nossa consciência, pois a partir dali haveria um Brasil como potência, e um Brasil como ato. Uma vez performado, esse Brasil moderno iria se inflamar de si mesmo – o Brasil Grande – e devorar qualquer sonho de emancipação dirigida pelas artes.

É nesse cenário que vemos a transição da estética carioca para a estética paulista no campo da arquitetura. A carioca, representada pelo gênio de Oscar Niemeyer, se baseava em uma otimista relação idílica arquitetura-paisagem, obtida pelo traço livre da forma abstrata. Já a paulista apresentava uma série de suspeições a essa utopia, formulando na revista Habitat as bases ideológicas do que viria a se consagrar como o brutalismo paulista. Do horizonte utópico de Niemeyer e Brasília, passamos ao cenário urbano de São Paulo, a metrópole que mais crescia nas Américas. Como recorda Luiz Recaman, é frente a essa cidade emergente de novas demandas urbanas e sociais que a chamada escola carioca encontra seus limites. A leveza do objeto branco, pura elevação, torna-se a construção na sua forma crua na arquitetura paulista.

O Pavilhão Ciccillo Matarazzo, mais conhecido como Pavilhão da Bienal, participa desse momento de tensionamento da arquitetura carioca na metrópole paulistana. O edifício de 40.000 m² faz parte do conjunto do Parque do Ibirapuera, projetado por Oscar Niemeyer entre 1951 e 1954 em comemoração ao IV centenário da cidade de São Paulo. A implantação em pleno parque favorecia as formas autônomas do mestre carioca, mas a escala do conjunto solicitava a marquise como elemento de coesão entre os edifícios. Sem essa cobertura e o parque, o complexo provavelmente enfrentaria os mesmos dissabores do Memorial da América Latina, uma composição dilacerada de edifícios gradeados em meio a um nó viário. Cada nova edição da Bienal de Arte de São Paulo reaviva esse reencontro do cânone moderno com a arquitetura paulistana, como demonstram os dois ultimos projetos expográfico do evento.

O projeto para a 34ª Bienal de Arte de São Paulo foi assinado pelo escritório paulistano Andrade Morettin, e reflete de forma consistente a estética industrial (mesmo em tempos de desindustrialização) característica do escritório. Sobre o grid de madeira laminada, há uma composição de superfícies translúcidas. Tanto a chapa de policarbonato alveolar quanto a trama irregular da juta geram essa sensação de rebaixamento da pureza branca do prédio, especialmente quando absorvem a luz ou deformam o reflexo do parque que penetra o pavilhão pela janela piso-teto. Quando sobre a laje, os painéis marcam, tal qual um cálculo euclidiano de linhas retas que constituem uma curva, a sinuosidade do desenho de Niemeyer, o retificando. O projeto faz assim um comentário ao monolito de Niemeyer, substituindo a transparência absoluta do projeto moderno pela ambiguidade visual do contemporâneo, época de imagens espelhadas. O escritório compõe uma cenografia da temporalidade suja, da coisa que incomoda mas que logo vai embora, do que é leve e precário. Dialoga com o tema da exposição Faz escuro mas eu canto por meio dessa fragilidade da coisa em construção, que logo será digerida pelo enorme estômatos/estômago do pavilhão.

Já a edição da Bienal deste ano – coreografias do impossível – convidou o escritório Vão para desenvolver a expografia do evento. Com a construção de meias paredes brancas como o edifício, decide-se negar o vazio niemeyriano. Ao reverberar tridimensionalmente a forma livre do rasgo das lajes, o guarda-corpo original é absorvido pela coreografia pragmática do fechamento do vão. A integração entre os pavimentos-planos do pavilhão some, e o percurso passa a se dar de forma anti-arquitetônica, com um sobrefoco nas obras de arte ali expostas. Pela primeira vez o edifício vê-se refém da própria arquitetura. Ao rejeitar o vão central do pavilhão, o escritório faz um manifesto a um só tempo progressivo e regressivo, quase num cinismo lírico, já que retorna o princípio expográfico da “caixa branca”, mas o faz provocando o edifício, descrevendo, em vez de reencenando (conforme se propõe o projeto curatorial) uma outra síntese entre as obras de arte e o prédio.

Ainda que com propostas muito distintas, os projetos expográficos das últimas edições da Bienal de São Paulo demonstram como arte e arquitetura, agora sob novas coordenadas, podem dialogar após a melancólica distensão da síntese das artes imaginada em Brasília. Tanto o primeiro projeto – uma elegia do otimismo moderno, quanto o segundo – uma introversão radical do edifício sobre si mesmo – demonstram que também a arquitetura pode e deve dialogar consigo mesma, sobrepondo tempos e projetos de país.

* Jaime Solares é arquiteto e urbanista, graduado e mestre nessas áreas pela Universidade de São Paulo. Na graduação, produziu o trabalho Crítica de arquitetura no Brasil: 1985-2010.

A crise na arte ocidental anunciada por Mario Pedrosa se mantém presente

por Stefanie Gil Franco*

O encontro entre Mario Pedrosa, Raphael Domingues e Emygdio de Barros [1] pode ser entendido, na arte brasileira, como um acontecimento, um momento de pontuação e exclamação. Na época, muitos curadores, críticos e artistas estavam começando a deixar o encantamento primitivista pela arte dos loucos para buscar um espaço legítimo para essas criações fora dos hospícios: em galerias, museus, coleções privadas, feiras e, mais adiante, bienais.

Deixava-se (vagarosamente) para trás o fenômeno primitivista, que norteou os modernistas da primeira geração e se arrastou até meados do século XX, para promover conceitos e afirmar um lugar nas instituições de arte no qual, anteriormente, havia inspiração e alguma curiosidade.

Pedrosa carregava para o Brasil o mesmo anseio de Jean Dubuffet [2]: o de possibilitar um espaço de reconhecimento para os criadores não contaminados pelos aborrecidos meios culturais da arte e inócuos às querelas entre figuração e abstração. Criadores esses que possibilitavam aos críticos e aos artistas pensar uma arte sintética e libertária. Estamos a falar dos anos 1940, e Pedrosa buscava a expressão em seu estado mais puro. O que diferenciava o nós (artistas culturais) deles (artistas virgens) era a descoberta de que a abstração está na mente, não na forma. E essa foi a grande possibilidade revolucionária na criação dos loucos e de outros marginais.

Sabemos, hoje, que a experiência conceitual e colecionista da arte virgem (ou outsider, brut, marginal, incomum…) criou um reduto rigoroso, colocando essas expressões num adjetivismo intransponível – quem está dentro não sai (será sempre um outsider na arte), e quem está fora não entra (será sempre um insider na arte). Mas é verdade também que muito houve quem se opusesse a essas fronteiras, afirmando que “são todos artistas, sem adjetivos ou hierarquias”, mesmo o mercado e as instituições da arte reforçando espaços fronteiriços, cercados por muros conceituais.

A arte virgem tornou-se – além de coleções de belíssimas e enigmáticas obras – coleções de biografias lancinantes: esquizofrênicos, assassinos, pederastas, asilados, suicidas, corpos e mentes retirados das mais trágicas histórias. Biografias essas que costumeiramente compõem exposições e catálogos vendidos nas feiras anuais de outsider art. A arte virgem não pôde libertar-se do sujeito e manteve-se subordinada aos fatos biográficos. Isso se demonstra nas muitas exposições recentes em que o sujeito “louco” e a sua expressão são reservados ao excêntrico, ladeado sempre de outros excêntricos. Ainda hoje, continuamos espantados com a loucura e com a sua particularidade criativa. E não chegamos a uma resolução sobre como devemos encaixar na história e no tempo presente as suas criações. A que espécie de arte pertencem?

Quando Pedrosa escreveu, exilado na França, “Discurso aos Tupiniquins ou Nambás” (1975), retomou a centralidade e a importância da arte virgem como uma arte de retaguarda, uma arte de colocar-se à espreita, em vigilância, enquanto a arte contemporânea, para o crítico, se assemelhava a um grande salão de automóveis: o estilo pelo estilo. Ele sabia que, em seu território – diferentemente do de Dubuffet –, falar em “primitivo” era um senso distorcido: primitivos éramos todos nós “abaixo do hemisfério saturado de riqueza”. Estava na diferença de processos históricos entre o Norte e o Sul uma possibilidade de mudança na arte: nas favelas, misérias, choças e ruínas passam o futuro. Na loucura, na arte indígena, no ser marginal e periférico, Pedrosa enxergava a possibilidade de uma arte nova, autêntica e capaz de existir para além das estéticas já tomadas pela decadência. Aquele texto, que se apresenta como um desabafo descontente, nos remete aos dias de hoje.

Dentro da experiência contemporânea de arte, outsider tem se tornado sinônimo de todos aqueles que não foram convidados para expor em grandes museus e galerias. Ser um outsider é, antes, estar em oposição, seja a um domínio de poder, a um sistema de ordenação ou a um insider. É esse, aliás, o tema da próxima Bienal de Veneza, curiosamente proposto por outro Pedrosa, de prenome Adriano, que reconhece – tal como Mario – que a arte é uma experiência política.

Mas teríamos conseguido ultrapassar o uso político da arte? Adriano nomeia de “estrangeiros” os marginais, incluindo na mostra de 2024 a crise migratória entre o Sul e o Norte global, os artistas queer, os artistas indígenas e outros representantes das artes outsiders. Seriam os loucos estrangeiros? A arte dos dias de hoje tem abandonado conceitos como “virgem” ou “brut”, incorporando novas significações, novos modelos moldáveis de aceitação das diferenças. A crise na arte ocidental tantas vezes anunciada e denunciada por Mario Pedrosa se mantém tão presente quanto estava 50 anos atrás, pronta para revisitar sempre o sentido do outro, do estrangeiro, do outsider, do marginal. E oxalá não se perca!

* Stefanie Gil Franco é pesquisadora, doutora em história da arte pela Universidade Nova de Lisboa e mestre em antropologia pela Universidade de São Paulo. É autora do livro Os imperativos da arte: Encontros com a loucura em Portugal no século XX.

Notas:

[1] Nota da edição: Raphael Domingues e Emygdio de Barros foram artistas visuais. Pacientes do Centro Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro, integraram o projeto guiado pela psiquiatra Nise da Silveira, que uniu terapêutica e arte no tratamento de pessoas com transtornos mentais.

[2] Nota da edição: Jean Dubuffet (1901-1985), artista visual francês, cunhou o termo arte bruta (art brut) para designar a produção artística de pessoas que foram “intocadas pelas culturas artísticas”.