Cartaz

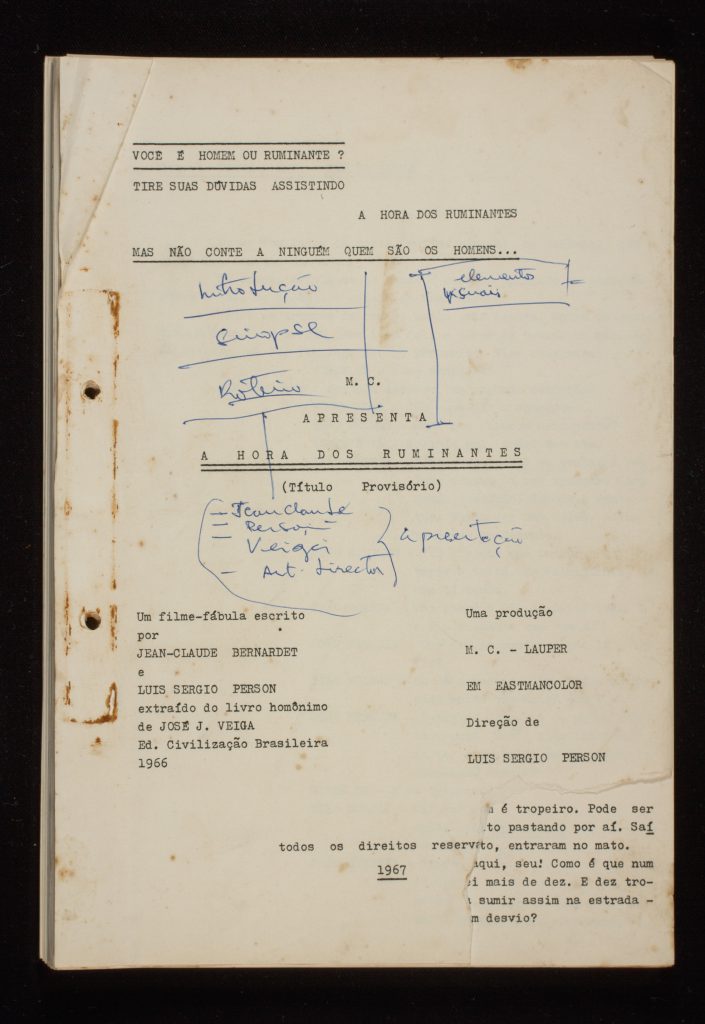

O filme não realizado e também o mais sonhado. Aquele que, na cabeça de seu idealizador, seria sua obra definitiva. A Hora dos Ruminantes, baseado no livro homônimo de José J. Veiga e pensado para ser o segundo filme da Trilogia da Violência (sendo o primeiro O Caso dos Irmãos Naves), nunca chegou a ser filmado por Person. Mas nasceu como roteiro, assinado por ele e Jean-Claude Bernardet, e existiu como um grande sonho por muitos anos.

“Esse filme chama-se aquilo que ou eu faço ou eu nunca mais vou fazer cinema. Esse é o meu maior filme, é uma coisa que tenho que realizar”, afirmou Person, em entrevista a O Pasquim, em junho de 1973.

Durante as tentativas para viabilizar a realização de A Hora dos Ruminantes, Person chegou a viajar para os Estados Unidos, empolgado com as boas críticas recebidas por O Caso dos Irmãos Naves, em busca de patrocínio. “Eu fui com uma pretensão incrível, bem cara de pau. […] Todo mundo me tratou muito bem, só que disseram ‘Essa sua história é uma porcaria, não serve. Você tem que fazer um filme sobre as belezas do Rio, samba, carnaval’ ”, contou Person em entrevista ao programa Luzes, Câmera, da TV Cultura, em 1975.

*todos os depoimentos de Luiz Sergio Person foram retirados da transcrição contida no livro Person por Person, com organização de Amir Labaki

Por Lourenço Mutarelli

A Hora dos Ruminantes é para mim um dos maiores filmes da cinematografia brasileira. Não apenas isso, é muito mais. É um daqueles filmes que transformam. Está entre os dez que mais me marcaram. A intrigante história que parte do romance de José J. Veiga ganha materialidade alucinatória e perturbadora nas mãos de Luiz Sergio Person. É uma obra, monumento, que se apossou de meu imaginário como uma lembrança ancestral. Uma noite de febre e pesadelos. É o ápice da genialidade de Person. Ele, que já havia me assombrado outras vezes, especialmente em O Caso dos Irmãos Naves, agora me provoca aquilo que deve ser experimentado na hora da morte. O momento em que o ceticismo dá lugar à possibilidade da transcendência mística. O momento em que podemos vislumbrar a essência do Mal no social, no que parece corriqueiro.

É impressionante a transliteração que Person e Jean-Claude Bernardet fizeram do livro ao roteiro. Embora saibamos que o roteiro é apenas o mapa, já estava quase tudo ali. O que não estava se fez tempo em imagem. Desde a onírica cena de abertura – quando, de forma mágica, a câmera sobrevoa e revela aos poucos a geografia mítica da alegórica Manarairema, pairando sobre a ponte e suavemente mergulhando na campina até se aproximar do casario e invadi-lo por uma janela fechada, sequência digna de Orson Welles, desvendando a cidade no claro-escuro cortante da fotografia granulada de Dib Lutfi – até o enigmático garrancho final – o ponto de interrogação que um dos personagens desenha antes de, encarando o espectador, sair de cena.

Homem ou ruminante?

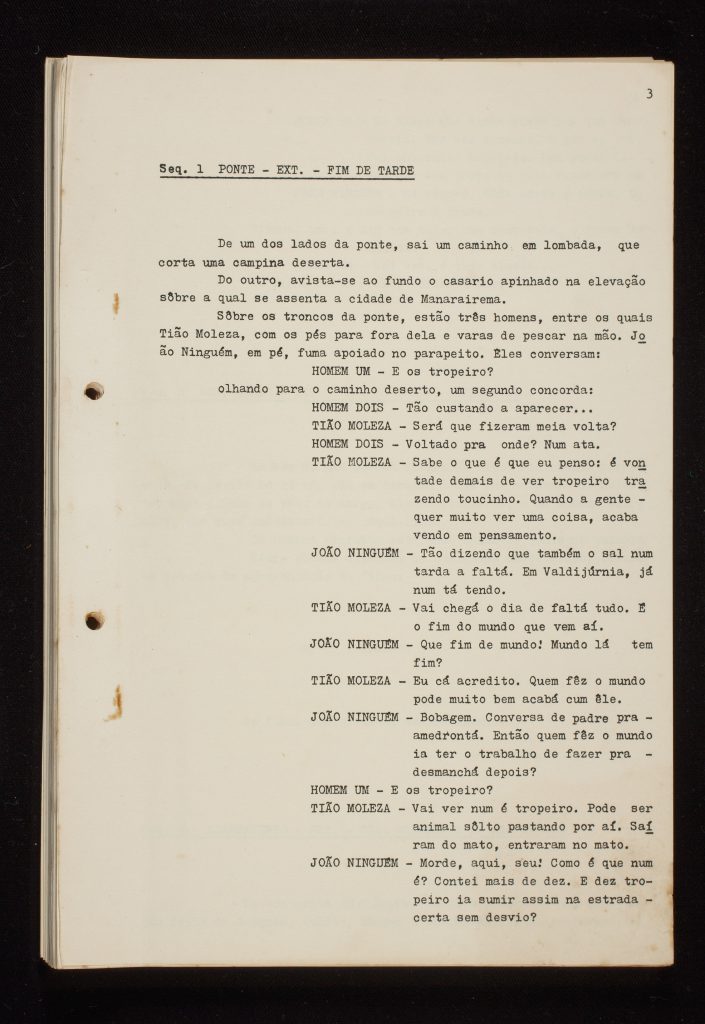

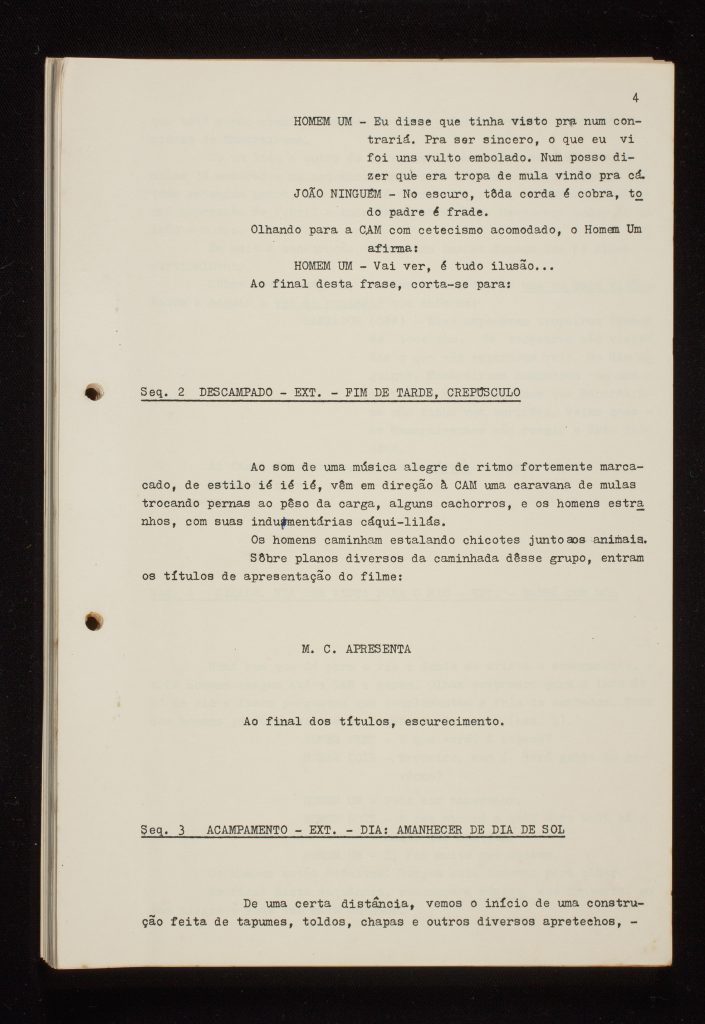

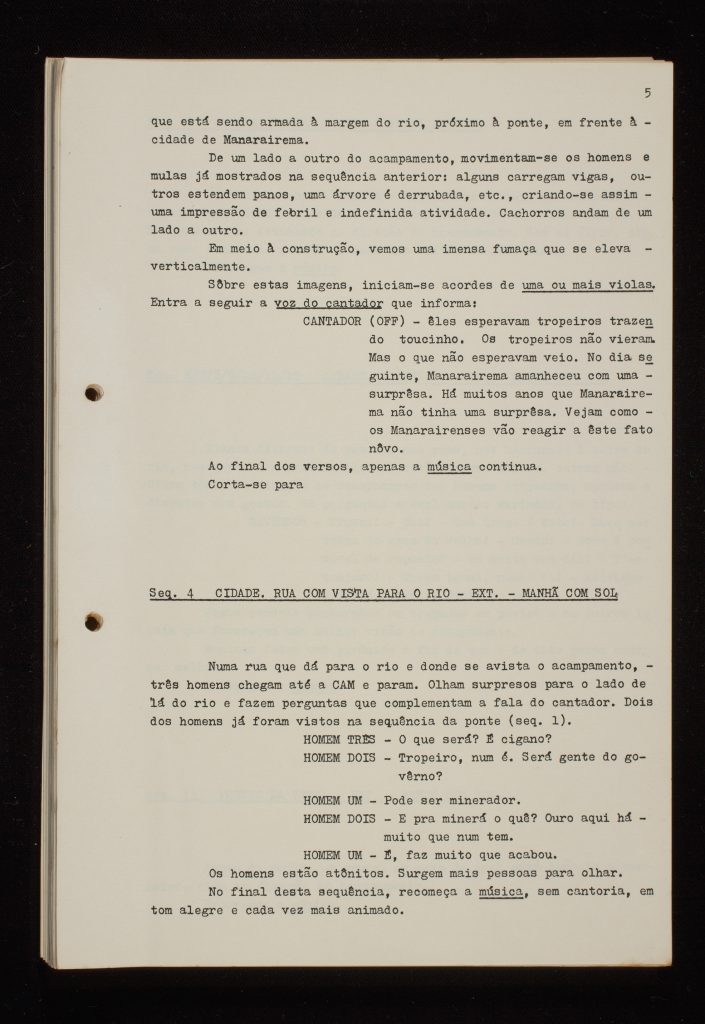

A tarde cai e no lusco-fusco avistamos os primeiros vultos dos estranhos que se avizinham. João Ninguém (Geraldo Del Rey) conversa com dois outros sobre a ponte. Ainda que em silhuetas borradas, logo de pronto vemos os homens que chegaram à cidade e iniciam sua misteriosa construção.

O contato inicial entre os habitantes de Manarairema e os forasteiros, porém, se dá após 15 minutos de filme. Uma cartela o anuncia: “Primeiro encontro – de como o vigário e seu assistente conhecem os homens”. São os representantes da igreja – padre Prudente e seu auxiliar, Balduíno – que primeiro se deparam com os “alienígenas” – acompanhados, nesse momento, por um cão. E o que dizer de padre Prudente? Que melhor nome teria? Afinal, não é a igreja parceira ou cúmplice das inquisições e dos holocaustos? Não é na igreja que são comungados os praticantes dessas atrocidades? Essa máxima parece esculpida no rosto que Jofre Soares empresta ao clérigo.

Quando Balduíno (Ricardo Blat) encara o homem estranho, como esse homem retribui o olhar? Com uma careta – mostrando a língua numa careta. Quando o povo corre às autoridades, pedindo socorro ao delegado, ao prefeito e ao juiz, ninguém o socorre. Ninguém o orienta. Os poderes se mostram muito mais fracos e perdidos do que o povo humilde da pequena Manarairema. Mais adiante no filme um bando de cães toma as ruas e a igreja e as casas. Os cães tomam a cidade. E o que se faz? O que fazem as autoridades? Nada. Esperam que os animais se acalmem e façam o que quiserem até decidirem partir. Como já foi dito, o inferno é o lugar onde não se diferencia o homem do animal. Como o próprio cartaz do filme já adianta: “Você é homem ou ruminante?”.

Sólido demais

O segundo encontro ocorre quando um dos homens estranhos tenta comprar a carroça de Geminiano (Grande Otelo), coagindo-o. “Um homem é um homem.” Geminiano pensa em reagir, mas o padre o acalma, e então o carroceiro se faz escravo da força secreta que corrompe a cada um dos personagens. E um grupo festeja em trajes folclóricos enquanto ele leva outra carga de areia para a entrada do terceiro capítulo: “Um homem comerciante é mais homem”. Aqui quem se destaca é Lima Duarte, o dono da venda e valentão Amâncio – o primeiro a se associar ao grupo forasteiro, do qual se torna uma espécie de porta-voz. O primeiro a compactuar.

Aí o próximo capítulo: “Um homem, não se sabe o que é, apenas para que serve”. Como todos, justifica o nome. É nesse ponto da narrativa que os cães invadem a cidade. Que Geminiano quase desfalece de desilusão e fraqueza. A mulher que reage à janela é Myriam Muniz. Aliás, o elenco do filme é brilhante – o delegado é Wilson Grey; Walmor Chagas interpreta o prefeito; e José Lewgoy, o juiz. E vemos as mãos de Person: por vezes agem feito as de um titereiro, comandando atuações naturalistas. Tudo é tão verdadeiro, mergulho profundo que reforça o suspense da trama e gera um clima de terror psicológico sufocante. São cenas inesquecíveis as dos cães tomando a cidade. O que dizer do velho que tira a comida da boca e a entrega ao vira-lata que rosna com o focinho colado em sua cara? E cada vez mais nos perguntamos: quem são esses que vestem uniforme e comandam as bestas? E por que todos se rendem a seu poder? O que constroem do outro lado da ponte? Como corrompem cada um dos que com eles vão ter? Seja o que for, pouco a pouco todos se dobram. Seja lá o que for que constroem, é sólido. Sólido demais.

Nossa esperança segue com o carpinteiro Florêncio (Leonardo Villar), mas ninguém pode com os forasteiros. Por fim nos resta aquele que julgamos ser o nosso herói, o ferreiro Apolinário (Othon Bastos); Sebastiana, sua esposa, é interpretada por Eva Wilma. Talvez nossa última chance. Aquele que é livre e desprendido. Mas ele também se dobra. Os bois tomam a cena. É o golpe final.

Pelo roteiro, o filme teria uma hora e 20 minutos de duração, mas na montagem final, feita como se fosse a punhal, em cortes secos, a obra ganha uma hora a mais – em imagens contemplativas, na mais pura afiguração do expressionismo alemão, acompanhadas da trilha narrativa, que a princípio seria feita à moda de viola, mas foi substituída pela rabeca e pelo canto irônico e aflito de Zé Coco do Riachão.

A Hora dos Ruminantes não é um filme para assistir – esse filme é preciso encarar.

Lourenço Mutarelli é escritor, desenhista, roteirista e ator. Publicou, entre outros títulos, a HQ Quando Meu Pai se Encontrou com o ET Fazia um Dia Quente (2011) e os romances O Cheiro do Ralo (2002), O Natimorto (2004), A Arte de Produzir Efeito sem Causa (2008) – os três adaptados para o cinema – e O Grifo de Abdera (2015).

*O texto integra a publicação impressa da Ocupação Person.

Por Cadão Volpato

O filme da vida de Luiz Sergio Person foi A Hora dos Ruminantes. Era o que ele dizia para quem quisesse ouvir. Num tempo em que o cinema brasileiro respirava com dificuldade – ainda que com vontade, a plenos pulmões –, Person já havia realizado dois clássicos, os sóbrios e virulentos São Paulo Sociedade Anônima (1965) e O Caso dos Irmãos Naves (1967). Mas A Hora dos Ruminantes sempre foi – para usar uma expressão candidamente cinematográfica – a menina dos seus olhos. Vemos no trabalho que o romance homônimo de José J. Veiga – publicado em 1966, apenas um ano antes da escritura do roteiro assinado por Person e Jean-Claude Bernardet – foi adaptado de uma forma tão rara que não sobra mais espaço para nenhum aventureiro. A Hora dos Ruminantes agora pertence tanto a Veiga quanto a Person.

O longa-metragem que conhecemos hoje não está acabado. Mas quantas obras-primas do cinema e também da literatura não ficaram inacabadas e ainda assim abriram novas veredas, ergueram-se como novos faróis, reedificaram velhos edifícios? Em sua curta vida, Person não rodou muitos filmes: fez os essenciais. Descoberto e restaurado em sua incompletude, A Hora dos Ruminantes fala nas entrelinhas, entre as lacunas que foram deixadas na mesa de corte. Ele se expressa por aquilo que não conseguiu entregar, pelas cenas que não foram rodadas, pelo acabamento interrompido com a morte inesperada do cineasta.

É o que temos. E poucos filmes brasileiros conseguiram dizer tanto com tão pouco. Se fosse apresentado nas salas de cinema do país em 1975, seu efeito teria sido grandioso. Talvez a censura não permitisse a exibição de determinadas passagens que parecem fazer um paralelo direto com a ditadura então em atividade. De qualquer forma, a obra teria incomodado assim como ainda incomoda ao mostrar homens estranhos e autoritários que acampam em uma pequena cidade e fazem o que bem entendem, ameaçando e constrangendo a população local – que, no final das contas, apenas se submete. A violência sugerida e a opressão velada são características dos regimes autoritários. E nós os conhecemos muito bem.

Espelho mágico

A Hora dos Ruminantes é um retrato do país a partir de uma aldeia com nome esquisito e estranhamente familiar: Manarairema. Há outra cidade com nome estranho na trama, Valdijúrnia. Mas o que dizer da vila verdadeira em que foi rodada a história? Passo do Grou, no Vale do Ribeira, é uma cidade mais fantástica do que real. Com sua atmosfera enevoada e suas construções arcaicas, ela é uma das grandes personagens do filme.

Surpreende – numa produção internacional e com orçamento de aproximadamente 500 mil dólares, uma fortuna para os padrões brasileiros da época – o mergulho de Raul Julia e Eli Wallach em seus personagens: respectivamente, o ferreiro Apolinário e o comerciante Amâncio, o dono da venda. O pequeno Wallach impressiona com a grandeza ameaçadora do pomposo Amâncio, que depois se deixa dobrar pela covardia. E Julia, cheio de humanidade, vive um dos momentos mais impactantes do filme, ao deixar seu personagem imergir como um mártir na sombra devastadora da multidão.

A Hora dos Ruminantes – ou The Plague of the Ruminants, na versão inglesa, agora restaurada – continua de pé em 2016. Coopta os novos espectadores com um senso de humor cortante aliado a uma secura narrativa que o cinema brasileiro parecia ter abandonado nestas últimas décadas de documentários mais ou menos formais e comédias aviltantes. Aqui, o cinema de Person é sério, irônico e inquisitivo na medida, e é capaz de falar de um país que talvez já não exista mais – um Brasil que superou, pelo tamanho da opressão e do descaramento, todas as previsões do real e do fantástico. O realismo mágico do filme é um alento. Ele nos mostra que é possível entrar em outras realidades que estão no espelho e que, no fundo, refletem a nossa vida com todas as suas carnes e ossos. O povo de Manarairema somos nós, o povo brasileiro, com todas as nossas fraquezas, vilanias e omissões. Não há comédia, documentário ou tragédia que nos diga essas coisas que o longa de Person diz – e da melhor forma possível, ainda que inacabado.

Os sons atávicos de uma viola caipira, os cachorros – outros grandes atores do filme –, os bois em sua mansidão ameaçadora – não foi Hitchcock quem disse que os atores são como gado? –, as vielas misteriosas de Passo do Grou, uma cidade feita para o cinema: tudo isso tende a ficar na memória do espectador. E, acima de tudo, talvez o maior trunfo da produção seja justamente a sua incompletude, que deixa para os nossos olhos o preenchimento de determinadas cenas. Como as melhores obras do ramo.

Cadão Volpato, escritor, músico e desenhista, foi editor da revista SET e crítico de cinema da Veja.

*O texto integra a publicação impressa da Ocupação Person.